ইন্টারনেট অপপ্রচারকে রুখে দিতে তথ্যবোধ যেভাবে আপনাকে রক্ষা করবে?

- Author,

- Role, জাগরণ নিউজ বাংলা

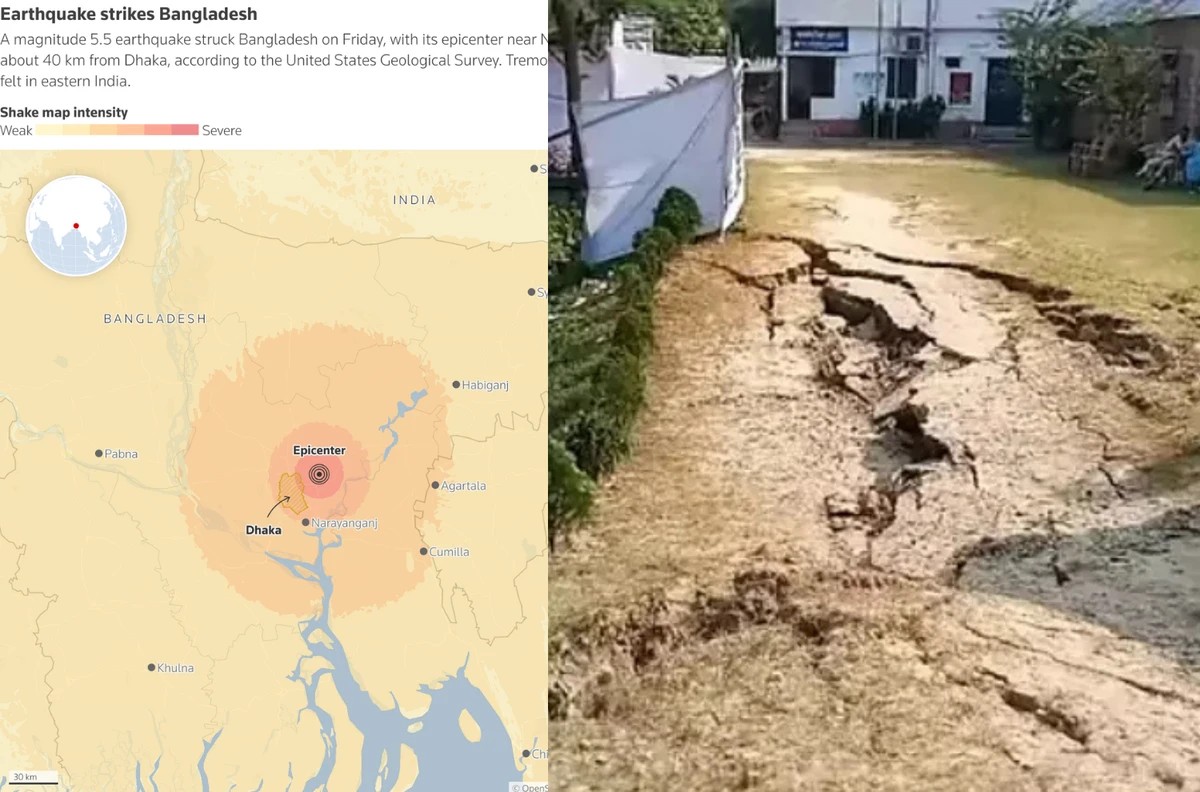

বিশ্বজুড়ে প্রতিদিন প্রায় ৫০ কোটির বেশি কনটেন্ট ইন্টারনেটে ছড়ায়—যার একটি বিশাল অংশ ভুয়া, বিভ্রান্তিকর বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ফেসবুক, ইউটিউব, এক্স (সাবেক টুইটার), হোয়াটসঅ্যাপ কিংবা লোকাল ব্লগ—এই মাধ্যমগুলো হয়ে উঠেছে ডিজিটাল গুজবের হাইওয়ে। কখনো ধর্মীয় উসকানি, কখনো রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, আবার কখনো চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নামে ভিত্তিহীন তথ্য ছড়িয়ে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে কোটি মানুষকে। প্রশ্ন উঠছে—এই তথ্যস্রোতের মধ্যে কোনটা সত্য আর কোনটা সাজানো—তা বোঝার ক্ষমতা আমরা কি পাচ্ছি?

অপপ্রচারের কৌশল:

ডিজিটাল অপপ্রচার মূলত কাজ করে চারটি স্তম্ভে— ১. আবেগের উপর খেলা: মিথ্যা তথ্য সাধারণত ভয়, ক্ষোভ কিংবা উত্তেজনা জাগিয়ে তুলে।

২. ছোট করে উপস্থাপন: এক লাইনের বিভ্রান্তি বেশি ভাইরাল হয়, কারণ মানুষ এখন আর গভীরভাবে পড়ে না।

৩. গ্রাফিক্স ও এডিটিংয়ের অপব্যবহার: ছবি-ভিডিওর মাধ্যমে সত্যকে বিকৃত করা এখন অত্যন্ত সহজ।

৪. বট ও অটোমেটেড অ্যাকাউন্ট: কয়েক সেকেন্ডেই হাজার হাজার শেয়ার—যা অপপ্রচারকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে।

তথ্য বিশ্লেষণের হাতিয়ার-

এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একমাত্র কার্যকর অস্ত্র হলো তথ্যভিত্তিক শিক্ষা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, "ডিজিটাল লিটারেসি"—অর্থাৎ ইন্টারনেট ব্যবহারে সচেতনতা, উৎস যাচাইয়ের দক্ষতা, ভুয়া খবর চিনে ফেলার কৌশল—এই দক্ষতাগুলো স্কুল-কলেজেই শেখানো প্রয়োজন।

বিশ্বের অনেক উন্নত দেশ ইতোমধ্যেই শিক্ষা কারিকুলামে বিষয়টি যুক্ত করেছে। বাংলাদেশেও কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'মিডিয়া লিটারেসি' ভিত্তিক কর্মশালা শুরু করেছে—যেখানে শিক্ষার্থীদের শেখানো হয়:

◑ কীভাবে সোর্স যাচাই করতে হয়

◑ কোন ওয়েবসাইট বিশ্বাসযোগ্য

◑ কীভাবে ছবি বা ভিডিওর সত্যতা যাচাই করা যায়

◑ এবং তথ্য শেয়ার করার আগে কোন প্রশ্নগুলো করা উচিত।

তথ্য যাচাইয়ের বিজ্ঞান

বর্তমানে ফ্যাক্ট-চেকিংয়ের জন্য রয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কিছু ওপেন টুলস ও প্ল্যাটফর্ম, যেমন:

◑ Google Reverse Image Search

◑ InVID (ভিডিও যাচাই টুল)

◑ Snopes / PolitiFact (তথ্য যাচাই ওয়েবসাইট) এসব টুল সাধারণ ব্যবহারকারীদের হাতে তুলে দিলেই তারা বুঝতে শিখবে, 'দেখা মানেই সত্য নয়'।

গবেষণায় দেখা গেছে, মিথ্যা তথ্য গ্রহণের প্রবণতা বেশি হয় যখন মানুষ মানসিকভাবে বিভ্রান্ত, রাগান্বিত বা কনফার্মেশন বায়াসে ভোগে। অর্থাৎ, আমরা যা বিশ্বাস করতে চাই, মিথ্যা হলেও সেটাকেই বেশি বিশ্বাস করি। এই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রয়োজন আত্মবিশ্লেষণ ও শিক্ষিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভ্যাস।

ইন্টারনেট যেমন আলো ছড়ায়, তেমনি ভুলের অন্ধকারও বাড়ায়। এই অন্ধকার ঠেকানোর জন্য প্রযুক্তিগত নিয়ন্ত্রণ যেমন প্রয়োজন, তার চেয়েও জরুরি—যুক্তিবাদী মানসিকতা ও শিক্ষার বিস্তার।

গুজবের আগুনে পুড়বে না সমাজ—যদি আমরা প্রতিটি তথ্যের সামনে প্রশ্ন তুলতে শিখি। আর সেই প্রশ্ন করার শক্তিই দেয় বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা।

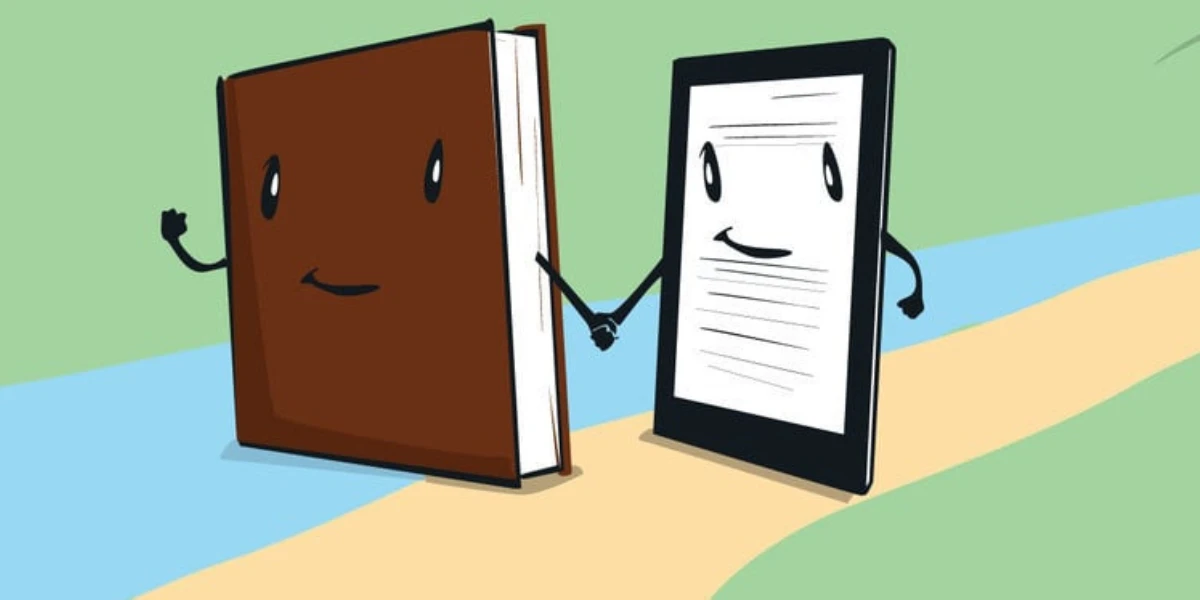

শিক্ষা মানেই এখন শুধু বইয়ের পাতা নয়, বরং 'তথ্যের সত্যতা' যাচাইয়ের জ্ঞান। আজকের দিনে, ডিজিটাল বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে সত্য ও যুক্তির লড়াইয়ে সবচেয়ে বড় ঢাল হতে পারে সচেতন পাঠক আর তথ্যসচেতন নাগরিক।

আপনার প্রতিক্রিয়া জানান

মন্তব্যসমূহ

এই সংবাদের জন্য এখনো কোনো মন্তব্য নেই।