একটি টুইট, একটি বার্তা মানুষ কেন ছড়ায় গুজবের ছায়া!!

- Author,

- Role, জাগরণ নিউজ বাংলা

-

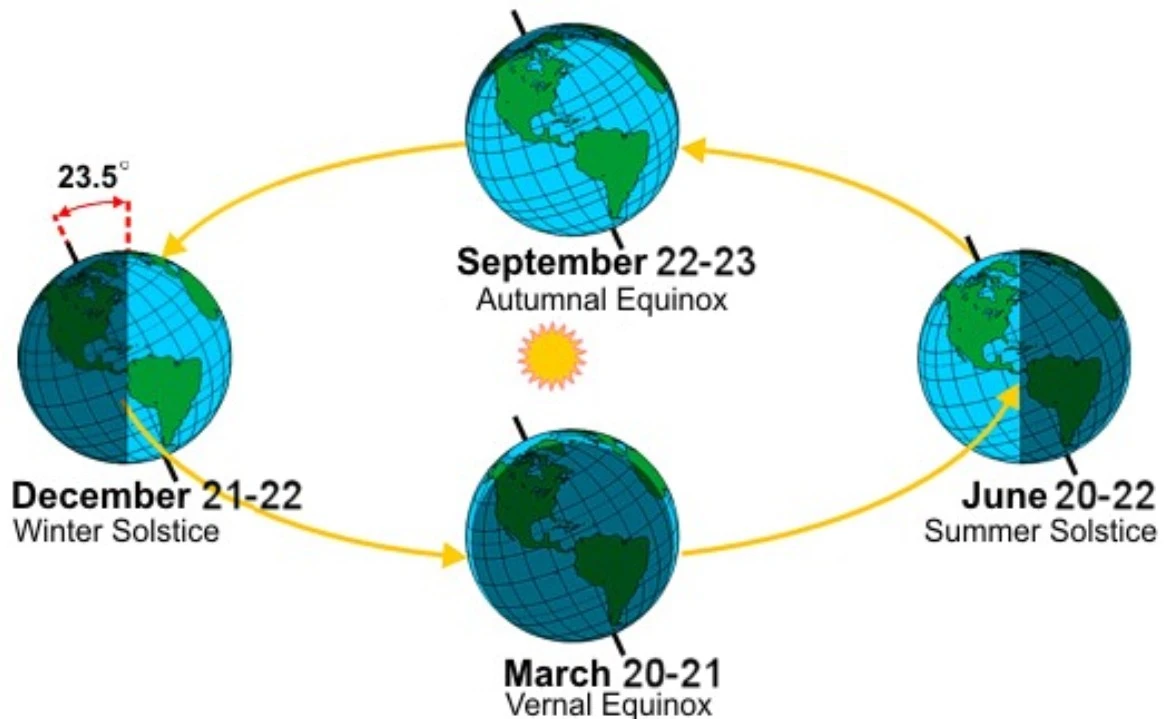

এক বানী এক স্ক্রিন একবার ক্লিক। ভোরবেলা আপনার ফোনে ছড়াল একটা সংবাদ: "নজর এলেই হাসপাতালে ভর্তি!" বা "স্কুল বন্ধ, ছুটি কালই।" কিছুক্ষণের মধ্যে সেটি ছড়ালো পরিবারের গ্রুপ, অফিসের চ্যাট, মূলধারার সোশ্যাল ফিডে। সত্যিই কি এমন হয়েছে? না হলে কি আপনি না জেনেই ছড়িয়েছেন? গুজব শুধু তথ্য নয়; এটি মানুষের অনিশ্চয়তা, আবেগ ও সামাজিক চাওয়া-চাওয়ার মিলিত প্রকাশ। গুজবের গতি, ধরন ও প্রভাব বোঝা মানে আমাদের নিজেকেও দ্রুত আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা করা।

গুজব কী?

গুজব হলো এমন তথ্য বা কাহিনি যা নিশ্চিতভাবে যাচাই করা যায় না বা ভুল/অসত্য হতে পারে, কিন্তু তা দ্রুত মানুষের মধ্যে ছড়ায় কারণ সেটি কেউ বলেছে বা কেউ বিশ্বাস করতে চায়।

গুজব ছড়ানোর মানসিক চালক (Psychological Drivers):

⇨ অবিশ্বাস ও অনিশ্চয়তা কমানোর চাহিদা (Sense‑making): যখন মানুষ নিশ্চিত তথ্য পায় না, তারা দ্রুত তাত্ক্ষণিক কাহিনী পছন্দ করে, কারণ তা অনিশ্চয়তা কমায়।

⇨ আবেগ (Emotional arousal): ভয়,রাগ,আশা যে কোনো তীব্র আবেগ গুজব দ্রুত ছড়ায়। আবেগযুক্ত তথ্য মানুষ দ্রুত শেয়ার করে।

⇨ কনফার্মেশন বায়াস (Confirmation bias): যারা পূর্বেই কোনো বিশ্বাস রাখে, তারা সেটাকে সমর্থন করা কাহিনীকে বেশি শেয়ার করে।

⇨ সামাজিক পরিচয় ও শ্রেণিবদ্ধতা (Social identity): 'আমাদের গ্রুপে ভালো লাগবে' বা 'শত্রু গ্রুপকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে' এই ভাবনা মানুষকে গুজব ছড়াতে প্ররোচিত করে।

⇨ সামাজিক প্রমাণ (Social proof): অনেক মানুষ যদি শেয়ার করে, নতুন লোক সেটাকে সত্য ধরে নেয় "অনেকেই বলছে, নিশ্চয় সত্য।"

⇨ অহংকার ও প্রাসঙ্গিকতা (Self‑presentation): কিছু মানুষ খবর আগে ভাগ করে নিজের সচেতনতা বা প্রাসঙ্গিকতা প্রদর্শন করতে চায়।

⇨ এন্টারটেইনমেন্ট: হঠাৎ বা অদ্ভুত কাহিনি বিনোদনের মতো কাজ করে তাই ছড়ায়।

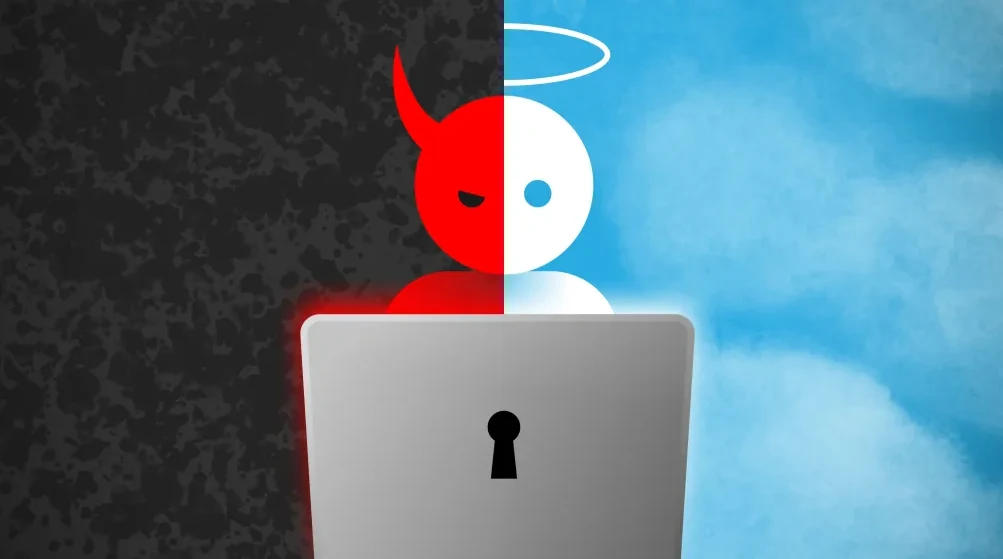

গুজব ছড়ানোর প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে

◑ উৎপত্তি (Origin): ব্যক্তি বা গ্রুপ কোনো অনিশ্চিত তথ্য তৈরি বা ভুল ভাবে বুঝে নেয়।

◑ প্রথম প্রচার (Seeding): সেটি বন্ধুবর্গে, গ্রুপে বা সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে শেয়ার করা হয়।

◑ প্রবৃদ্ধি (Amplification): আবেগযুক্ত প্রতিক্রিয়া, লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার বাড়িয়ে দেয় পৌঁছনো।

◑ স্থিতি (Institutionalization): বারবার শোনা গেলে গুজব 'বাস্তব' হয়ে যায় কথ্য সত্যি।

◑ ব্যাপক প্রভাব (Entrenchment): বিশ্বাস হয়ে গেলে ভুল তথ্য সংশোধন করাও কঠিন হয়।

সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকা (Attention economy):

সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মগুলো দ্রুততা ও ভাইরালিটির জন্য ডিজাইন করা। শকিং টাইটেল, ইমেজ ও ভিডিও ব্যবহার করে এগুলো ব্যবহারকারীর আবেগ ট্রিগার করে এবং আবেগই শেয়ার বাড়ায়। অ্যালগরিদম 'এঙ্গেজমেন্ট' দেখে তাই আবেগভিত্তিক কনটেন্টকে আরও বেশি ভিজিবিলিটি দেয়, ফলে গুজব শক্তিশালী হয়।

গুজবের ক্ষতিকর প্রভাব-

⇨ সামাজিক আস্থাহানি: মানুষ কর্তৃপক্ষকে আর বিশ্বাস করে না।

⇨ আর্থ-সামাজিক ক্ষতি: ব্যবসা, বাজার ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় অস্থিতিশীলতা।

⇨ স্বাস্থ্যঝুঁকি: ভ্যাকসিন ভীতি বা ভুল চিকিৎসা প্রচার হলে জনস্বাস্থ্য বিপন্ন হয়।

⇨ রাজনৈতিক বিভাজন: বিভাজন ও সংঘাত বৃদ্ধি পেতে পারে।

⇨ মানসিক চাপ: বিভ্রান্তি ও আতঙ্ক মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলে।

গুজবকে কিভাবে ঠেকাবেন

☞ ব্যক্তিগত স্তর (Practical tips):

শেয়ার করার আগে ৩টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন-

১. তথ্যটি কি বিশ্বস্ত সূত্র থেকে?

২. এটা কি সত্যতা যাচাই করা যায়? (অনুসন্ধান করলে কি কখন/কোথায় বলা হয়েছে?)

৩. আমি কি এইটি শেয়ার করলে কারোর ক্ষতি হতে পারে?

☞ ব্যবহারিক নিয়ম: যদি উৎস অজানা হয় শেয়ার করবেন না। ইমেজ/স্ক্রিনশট দেখে মানে করবেন না; এটি ম্যানিপুলেটেড হতে পারে। অফিসিয়াল ওয়েবসাইট/প্রেস বিজ্ঞপ্তি/বিশ্বস্ত নিউজ মাধ্যম চেক করুন। আবেগ থেকেই শেয়ার করলে থামুন একটু সময় নিন।

☞ উত্তর দেয়ার নমুনা (যদি কেউ আপনাকে গুজব পাঠায়): "এটা কি কোনো অফিসিয়াল সাইটে আছে?- আমি যাচাই করে জানাচ্ছি।" "এটার উৎস দেখাও প্লিজ-আমি নিশ্চিত নই।"

প্রতিষ্ঠান ও নীতিগত পদক্ষেপ (Systemic measures)-

⇨ মিডিয়া সাক্ষরতা শিক্ষা: স্কুল-কলেজে সাংবাদিকতার বেসিক, সোর্স যাচাই শেখানো।

⇨ প্ল্যাটফর্ম ডিজাইন পরিবর্তন: শেয়ার বাটনে 'Are you sure?' সতর্কতা, লিঙ্ক‑প্রিভিউতে উৎস দেখানো।

⇨ তথ্য ইনোকুলেশন (Prebunking): আগে থেকে ভুল তথ্যের বিরুদ্ধে শিক্ষাদান মানুষ আগেই ভঙ্গিমা শিখলে প্রভাব কমে।

⇨ স্বচ্ছ ও দ্রুত কমিউনিকেশন: কর্তৃপক্ষ দ্রুত ও স্পষ্ট তথ্য দিলে গুজব কমে।

সংশোধন কৌশল :

⇨ শান্তভাবে সংশোধন করুন: যুক্তি ও উৎস দিয়ে বোঝান।

⇨ উৎস দেখান: বিশ্বস্ত রিপোর্ট/ওয়েবসাইট লিংক দিন।

⇨ বিচ্ছিন্ন করুন: যদি গুজব ভয় তৈরির উদ্দেশ্যে ছড়ায়, তখন সেটি সোশ্যাল মিডিয়ায় রিপোর্ট করুন।

⇨ ফলো‑আপ করুন: সংশোধন পাঠালে লোকজন প্রায়ই ভুল তথ্য ভুলে যায় না দুটি‑তিন বার করেই বোঝাতে হবে।

বিশেষ পরিস্থিতি বা স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা‑সংক্রান্ত গুজব:

স্বাস্থ্যবিষয়ক গুজবে দ্রুত জীবনহানিও ঘটতে পারে (ভ্যাকসিন ভূয়া কাহিনি, টক্সিক রোগ প্রতিকার ইত্যাদি)। এখানে, তথ্য যাচাই অংশগ্রহণ করে না, বরং চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ অথবা স্বাস্থ্য বিভাগের অফিসিয়াল স্ট্যান্স অনুসরণ করুন।

গুজব হলো কেবল "ভুল খবর" নয়; এটি মানুষের অনিশ্চয়তা, আবেগ ও সামাজিক পরিচয়ের প্রতিফলন। তাই গুজব থামানোর পরিচালনা কেবল প্রযুক্তিগত নয় বরং মানসিক ও শিক্ষাগত মিশ্রণের প্রয়োজন। ব্যক্তিগতভাবে টোকাটাকি করা, একটু থামা, উৎস যাচাই করা এবং সংবেদনশীল মুহূর্তে আবেগে ছড়ানো বন্ধ করা এই তিনটি অভ্যাস গড়ে তুললেই গুজবের বিস্তার অনেক কমে। রাষ্ট্রীয়ভাবে শিক্ষা, প্ল্যাটফর্ম নীতি ও স্বচ্ছ যোগাযোগ উন্নত করলে বৃহত্তর সংস্কৃতি গড়ে ওঠে যেখানে সত্যই দ্রুত পৌঁছায় এবং ঝড় ওঠে না।

আপনার প্রতিক্রিয়া জানান

মন্তব্যসমূহ

এই সংবাদের জন্য এখনো কোনো মন্তব্য নেই।